Fotos y textos: Santiago García Galarza ig: @santiagogarciagalarza

Dicen que el agua salada limpia el alma. Para mí, el mar siempre ha sido mi terapia. Tal vez por ser de la Sierra, pero podría caminar días enteros en la arena y desde niño siempre fue así. Recuerdo cuando salíamos a comprar lo que llegaba en los barcos de pescadores en Puerto Cayo, Manabí; había tanta pesca que comprabas langostas grandes y te regalaban las pequeñas que habían caído en las redes. Claro, ahora las pequeñas de antes son las normales que te venden en la actualidad.

Siempre estuve fascinado por la biodiversidad y aquí no es la excepción. Los lugareños de General Villamil Playas dicen que tienen el mejor clima del mundo. En los más de 20 km de perfil costanero, he perseguido por horas al ostrero del Pacífico o cazador de ostras, un ave que sale a alimentarse de ellas y otros moluscos pequeños.

He presenciado cómo los pescadores artesanales hacen sus faenas a mediados del año. Llegan a la playa sentados en su tradicional balsa que, a la vez, es transportada en perfecto equilibrio en unas camionetas visiblemente corroídas por el salitre. La algarabía que generan entre las fragatas, piqueros y una que otra gaviota es señal de lo que se viene.

Ya en la playa se nota la destreza de estos marineros al observar entre las olas para identificar los cardúmenes de los llamados peces pelágicos, como la pinchagua y el chuhueco. Al avistar la zona idónea, dan la señal al chofer y se detienen. Preparan la balsa que, por cierto, es considerada patrimonio cultural. Un grupo aborda la embarcación y dejando la punta del cabo sujeta a un lado de la red ingresan al mar. Remando, poco a poco rodean al cardumen y van tendiendo la red, que mide unos 400 metros de largo, al filo de la playa. Este antiguo arte de pesca, llamado chinchorro de playa o red de tiro, se utiliza en el toda la Costa de Ecuador y se basa en encerrar los cardúmenes con una pared de red de malla fina.

Cuando han creado esta pared de red deben regresar a la orilla con la segunda punta del cabo para recuperarla. En una tarea que implica mucho esfuerzo, divididos en dos grupos de personas, arrastran la red de vuelta a la orilla, se juntan en el punto donde el cardumen está atrapado en la red. Con el botín a la vista, comienza un desfile de personas que van llenando gavetas con pescado, que llevan a unas camionetas que serán las encargadas de transportar el producto a las procesadoras, que lo convertirán en harina de pescado.

Los datos de la FAO, entidad encaminada a erradicar el hambre, determinan que si este pescado se destinara a alimentación, se eliminaría la desnutrición en la Costa ecuatoriana. La harina resultante se convierte en balanceado para alimentar aves o mascotas. Y ahora no hay pescado como hace ocho o 10 años. Las causas de esta depredación están a la vista.

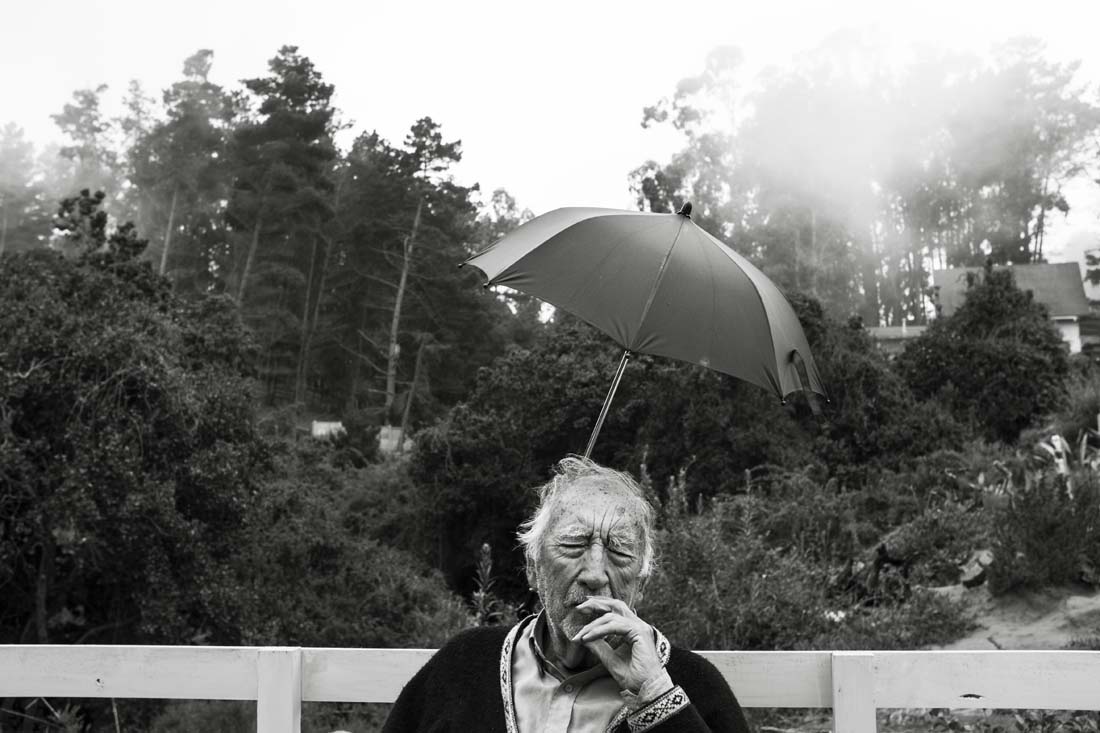

Ojalá cuando mis nietos o yo mismo, en la vejez, volvamos a caminar junto al mar, podamos volver a fotografiar y seguir disfrutando de estos espectáculos únicos. Mientras tanto, seguiremos inmortalizando estos momentos para dar voz a quien no es escuchado.